さくらんぼ計算ってご存知ですか?

今の小学1年生は「さくらんぼ計算」という計算方法を学びます。

計算式の途中にさくらんぼの絵を描いているお子さんを見て、解説に頭を悩ませている方も多いのではありませんか?

お子さんに質問されたときに答えられるようにさくらんぼ算っていったいどんな計算なのか確認しておきましょう。

さくらんぼ計算って何?

さくらんぼ計算が出てくる勉強は下記のような計算です。

- 答えが10よりも大きく、なおかつ繰り上がりのある足し算

- 繰り下がりのある引き算

さくらんぼ計算は、答えを導き出すための計算方法のことなんです。

10のまとまりをつくり『10といくつ』を考え、答えを導き出していきます。

どうしてさくらんぼ計算をするの?

小学校に入学すると、子どもたちは算数の時間に足し算と引き算を勉強を始めます。

はじめは答えが10より小さくなる足し算、10より小さい数から引く計算からを学びます。

だんだんと10+6や12+4のように答えが20より小さくなる足し算や16-6や15-3のような引き算に変わっていきます。

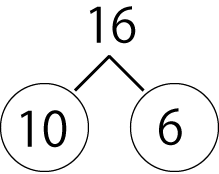

子どもたちは10より大きい数を数えるときには、10をひとつのまとまりとして作っていくとわかりやすく数えやすいと学校で習っているようです。

16は『10のまとまりが1つ』と『10にまとめられずばらばらのものが6つ』

この学習してきたことを生かすためにさくらんぼ計算をしていきます。

さくらんぼ計算のやりかたを確認しよう

具体的にさくらんぼ計算の計算方法を確認していきましょう。

さくらんぼ計算には足し算と引き算の2つのやりかたがあります。

さくらんぼ計算(足し算編)

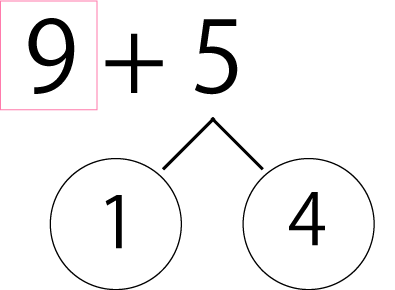

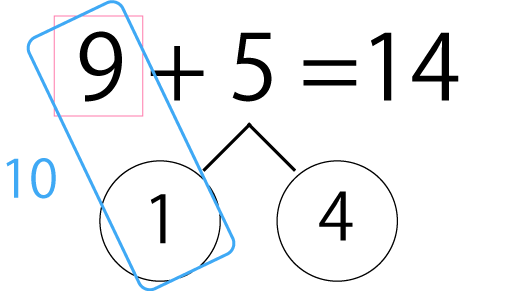

9+5=?

ます『9』があといくつで10になるかを考えます。

9は5の中の1を分けることで10のまとまりになることができます。

5を1と4にわけます。

9とわけた1を計算して(9+1)10です。10とまだ計算していない4を合わせて(10+4)答えは14になります。

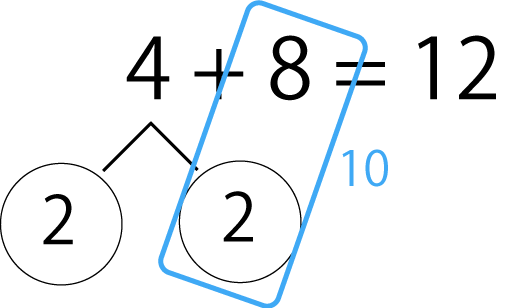

4+8=?

今度は10のまとまりにしやすい数字が右側に書かれています。

8はあと2で10のまとまりになります。

4を2と2に分けます。

8と分けた2を計算して(8+2)10です。10とまだ計算していない2を合わせて(10+2)答えは12になります。

さくらんぼ計算はどちら側に書かなければいけないなど決まりはないので、10になりやすみ数字が右側にあった場合、左の数字をわけて計算をします。

5+6や6+7の場合は,やりやすい数字の方を分けてさくらんぼ計算してもらえば大丈夫です。

さくらんぼ計算(引き算編)

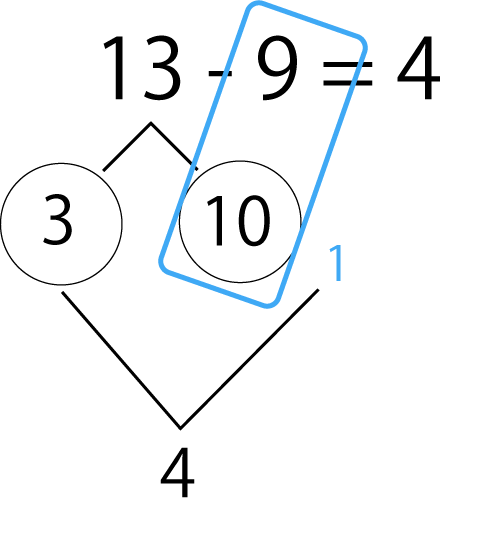

13-9=?

引き算をするときは、10より大きい数字を10といくつにわけます。

13を10と3に分け、10-9をします。そうすると答えは1です。

1と分けた3を足して答えは4です。

さくらんぼ計算をするときの注意点

足し算のときには10のまとまりをつくるために数を分けます。

引き算は10のまとまりから引くために、10いくつという数を10といくつに分けます。

足し算の計算の仕方をマスターした後に引き算をすると初めは書き方に混乱してしまうかもしれません。

さくらんぼ計算 まとめ

さくらんぼ計算は比較的最近小学校で教えられるようになりました。

学校の宿題のプリント見て、『????』となってしまうことがあると思いますが(私もそうでした!)『10といくつ』に分けることを押さえておきましょう。

さくらんぼ計算に慣れていない大人から見ると、なんだこれは?と思ってしまいますが、計算時間が短縮される、計算が簡単になるというメリットがあるようですよ。